補聴器を購入するためには

きこえの状態を詳しく調べ、聴力測定だけではなく言葉のきこえ方も調べます。

補聴器を使用して効果があるかを確認するために重要な手段です。

これは補聴器で増幅したときに、言葉の明瞭度が得られるか、つまり効果がどの程度得られるかを見るためです。

現状いえることは、基本的には確認されたパーセントより、上がらないことになります。

但し、その後の訓練、補聴器装用にようる刺激継続により、明瞭度が上がる可能性はあります。

補聴器を使用して効果があるかを確認するために重要な手段です。

これは補聴器で増幅したときに、言葉の明瞭度が得られるか、つまり効果がどの程度得られるかを見るためです。

現状いえることは、基本的には確認されたパーセントより、上がらないことになります。

但し、その後の訓練、補聴器装用にようる刺激継続により、明瞭度が上がる可能性はあります。

補聴器を使いこなしていくためには

補聴器の機種にもよりますが、基本的には初日からすぐ一日中使えるようになるわけではなく、音量は控えめに、徐々に時間を延ばしていく必要があります。

・最初は静かな部屋で、置時計や外の鳥の声、テレビの音など、補聴器からの音を聞いてみる。

・自分の声が補聴器を通して聞くため、今まで聞いてきた声とは変わり、本などを声を出して自分の声に聞き慣れる。

・静かな所で、1対1の会話をする。(身近な人と)

・1日経つごとに、少しずつ装用時間を延ばし、2週目くらいから、自分が徐々に順応してきたなと思うようになったら、会話の人数を増やしたり、少しずつ外にも出てみる。

・最初は静かな部屋で、置時計や外の鳥の声、テレビの音など、補聴器からの音を聞いてみる。

・自分の声が補聴器を通して聞くため、今まで聞いてきた声とは変わり、本などを声を出して自分の声に聞き慣れる。

・静かな所で、1対1の会話をする。(身近な人と)

・1日経つごとに、少しずつ装用時間を延ばし、2週目くらいから、自分が徐々に順応してきたなと思うようになったら、会話の人数を増やしたり、少しずつ外にも出てみる。

両耳装用の利点について

「Two Ears, but One World」

「二つの耳は、しかし一つの世界」

耳は2つあって始めて、1つの機能の働きをする構造になっている。人間が生まれ、目が2つあるように耳が2つあるのは、この位置のズレ(位相)で初めて音が右にある、左にあると分かり、奥行きのある音として捉えることができるのです。特に騒音の中での聞き分けは、初めて両耳があるからできることなのです。片耳では騒音の中では聞き分けは困難です。

若い方でも生まれたてから、片耳が正常で、片耳が神経が繋がっていない方が稀にいますが、その様な方は静かな所では問題ないが、飲み屋のような騒音の多い所に行ったら聞こえないのです。騒音も会話も片耳に一緒に入ってきてより分けできないのです。

またこれは別の観点から、両耳補聴器が必要な方が、片耳のみにしていた場合、補聴器を装用している側は中枢から脳への伝播は活性するが、使用しない側は全く今までの阻害された鈍い神経のままで、中枢から脳への伝わりも不活性で、長い間の時間経過で後退傾向が現れ、言葉の明瞭性が損なわれる可能性があるのです。つまりそれは、両耳必要な方は最初から両耳にしたほうが良いということを示しています。また付けたほうが抑制効果の確率が高くなっています。問題は装用時期にあります。これを一面的な捉え方をするのではなく、ケースバイケースで忍耐強く認定補聴器技能者は対応してゆく必要があります。

「二つの耳は、しかし一つの世界」

耳は2つあって始めて、1つの機能の働きをする構造になっている。人間が生まれ、目が2つあるように耳が2つあるのは、この位置のズレ(位相)で初めて音が右にある、左にあると分かり、奥行きのある音として捉えることができるのです。特に騒音の中での聞き分けは、初めて両耳があるからできることなのです。片耳では騒音の中では聞き分けは困難です。

若い方でも生まれたてから、片耳が正常で、片耳が神経が繋がっていない方が稀にいますが、その様な方は静かな所では問題ないが、飲み屋のような騒音の多い所に行ったら聞こえないのです。騒音も会話も片耳に一緒に入ってきてより分けできないのです。

またこれは別の観点から、両耳補聴器が必要な方が、片耳のみにしていた場合、補聴器を装用している側は中枢から脳への伝播は活性するが、使用しない側は全く今までの阻害された鈍い神経のままで、中枢から脳への伝わりも不活性で、長い間の時間経過で後退傾向が現れ、言葉の明瞭性が損なわれる可能性があるのです。つまりそれは、両耳必要な方は最初から両耳にしたほうが良いということを示しています。また付けたほうが抑制効果の確率が高くなっています。問題は装用時期にあります。これを一面的な捉え方をするのではなく、ケースバイケースで忍耐強く認定補聴器技能者は対応してゆく必要があります。

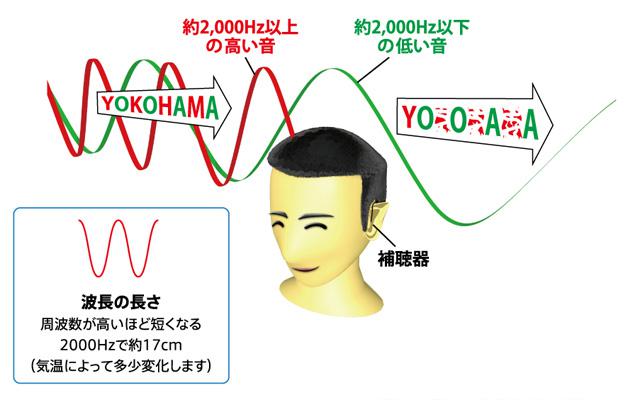

図にあるように2,000Hzの1波長は17cm、それ以上高い周波数は解析しづらく、反対の耳には聞こえ難くなるため、「s」「k」「f」などの子音は聞き取れず、「さ」と「か」、「く」「ふ」などはしばしば聞き間違いが起き、佐々木→ああき、佐藤→加藤、鈴木→ステキ、など別な言葉に変化する異聴と言う現象も起きます。

両耳装用にすれば、聞こえがよりハッキリ変わります!両耳装用をお勧めする10のメリット

音の区別がカンタン

片耳装用だけでは、似たように聞こえるノイズや言葉が、両耳装用にすることによって、より簡単に区別できるようになります。

音の区別がカンタン

片耳装用だけでは、似たように聞こえるノイズや言葉が、両耳装用にすることによって、より簡単に区別できるようになります。

音の方向性を察知

左右の耳で音の方向や距離を、より正確に知ることができます。後方からの呼びかけや、車道の

危険信号もきちんと察知することが可能です。

危険信号もきちんと察知することが可能です。

ステレオ効果で音質アップ

オーディオ機器のステレオで聞く音が滑らかで自然であるように、バランスがよく良質な音でよ

り聞きとることができます。

り聞きとることができます。

大きなノイズも安心

片耳装用より音量を大きく設定する必要がないので、大きなノイズが起きた場合でもより快適で

す。また、ハウリング(ピーピー音)もより抑制できます。

す。また、ハウリング(ピーピー音)もより抑制できます。

ゆとりのある生活に

装用していない耳で聞きとろうとする必要がなくなるので疲れにくく、毎日の生活にゆとりを持

つことができます。

つことができます。

会話が楽しくなる

言葉がより聞きとれるので、会話へ参加することが以前より楽しくなった、という方がたくさん

いらっしゃいます。

いらっしゃいます。

豊かな臨場感

音を立体的にとらえることができるため、コンサートやライブなどで臨場感あふれる音楽を体感

できます。

できます。

コミュニケーションの活性化

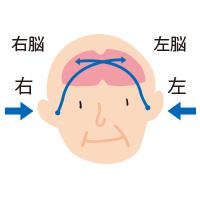

耳に入る多くの音が、反対側の脳へ伝わり、右脳(感情など)左脳(言葉など)の働きが活発に

なり、抑揚のある会話でコミュニケーションがスムーズになります。

なり、抑揚のある会話でコミュニケーションがスムーズになります。

聞こえに満足

両耳に難聴を持つ補聴器装用者5,000人を対象にした研究によると、両耳に装用した人の方が圧倒

的に満足度が高いという結果が出ています。

的に満足度が高いという結果が出ています。

補聴器の装用効果を上げていくには

一般的な補聴器初期装用は、視覚情報より自覚しにくい為、ある程度進行してから装用する傾向があります。補聴器の増幅範囲は100Hzから広くても10kHzであり、今はノイズリダクションの性能が向上し、雑音は無いに等しいですが、いきなり健常レベルのしかもメーカー違いによる機械的な音質に順応していくのは、中々大変ではあります。

当店ではそのメーカー違いの音質を、即座にお試し頂け体験でき、合わせて補聴器の順応に理解いただけるようになります。

出来るだけ早く装用閾値に達することが、装用効果を実感できることになるのですが、感覚的なものにまるため、個人差や捉え方、生活環境などにより異なります。

現在の補聴器は、この20年間のデジタル性能の進化で性能が良くなり、順応が早くなっています。それでも個人差がありますが、当方が提案する装用時間を守れる方が順応が早いのが事実です。

補聴器を通した外界の音を聞きながら、脳で判断出来る様になるまでです。

よく自分は素の自然の音が聞きたいのだと言われる方がいますが、低下した聴覚では困難になります。

当店での印象はおおむね1週間から、1ヶ月以内で気にならなくなりますが、閾値に達するのに1年位かかるケースもあります。

何れにせよ、極力当方提案の装用時間をされることによって、体得される様にはなります。

稀に諦めて来店されない方がおりますが、諦めないで定期点検に来店されることが救いの道になると、信頼して頂けることを望んでおります。

それが牽いては明瞭度の確保、聴力低下抑制効果等にも繋がります。

最近においても当初音場明瞭度が40%だった方が、半年後には70%に上がり、伝達疎外回復が確認されております。この方は当初から違和感が無く、しっかり装用されておられました。

逆に周りの音環境が気になり1日2時間までの様な、自己判断で中々装用時間を延ばせない方もおり、それが1年位掛かるケースでもあります。

1メーカーのみの取扱い専門店もありますが、1メーカーだけでは性能が限られたものになる為、顧客の事を配慮すれば、2メーカー以上取扱いしなければ、その1メーカーの良し悪しも分からないと考えております。

当店ではそのメーカー違いの音質を、即座にお試し頂け体験でき、合わせて補聴器の順応に理解いただけるようになります。

出来るだけ早く装用閾値に達することが、装用効果を実感できることになるのですが、感覚的なものにまるため、個人差や捉え方、生活環境などにより異なります。

現在の補聴器は、この20年間のデジタル性能の進化で性能が良くなり、順応が早くなっています。それでも個人差がありますが、当方が提案する装用時間を守れる方が順応が早いのが事実です。

補聴器を通した外界の音を聞きながら、脳で判断出来る様になるまでです。

よく自分は素の自然の音が聞きたいのだと言われる方がいますが、低下した聴覚では困難になります。

当店での印象はおおむね1週間から、1ヶ月以内で気にならなくなりますが、閾値に達するのに1年位かかるケースもあります。

何れにせよ、極力当方提案の装用時間をされることによって、体得される様にはなります。

稀に諦めて来店されない方がおりますが、諦めないで定期点検に来店されることが救いの道になると、信頼して頂けることを望んでおります。

それが牽いては明瞭度の確保、聴力低下抑制効果等にも繋がります。

最近においても当初音場明瞭度が40%だった方が、半年後には70%に上がり、伝達疎外回復が確認されております。この方は当初から違和感が無く、しっかり装用されておられました。

逆に周りの音環境が気になり1日2時間までの様な、自己判断で中々装用時間を延ばせない方もおり、それが1年位掛かるケースでもあります。

1メーカーのみの取扱い専門店もありますが、1メーカーだけでは性能が限られたものになる為、顧客の事を配慮すれば、2メーカー以上取扱いしなければ、その1メーカーの良し悪しも分からないと考えております。

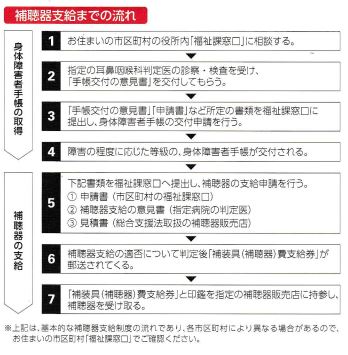

総合支援法について

総合支援法による「補装具費支援制度」

補装具費支援制度とは、身体障害者障害程度等級(下記)のいずれに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの補装具の費用が支給される制度です。

自己負担額は原則一律一割負担となります。

ただし、所得によっては例外もあります。

補装具費支援制度とは、身体障害者障害程度等級(下記)のいずれに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの補装具の費用が支給される制度です。

自己負担額は原則一律一割負担となります。

ただし、所得によっては例外もあります。

|

2級

|

重度難聴用

|

両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの

→両耳全ろう |

|

3級

|

両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの

→耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの |

|

|

4級

|

高度難聴用

|

①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの

→耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの →40cm以上の距離で発生された会話後を理解し得ないもの |

|

6級

|

②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、

他側耳の聴力レベルが、「50デシベル以上」のもの |

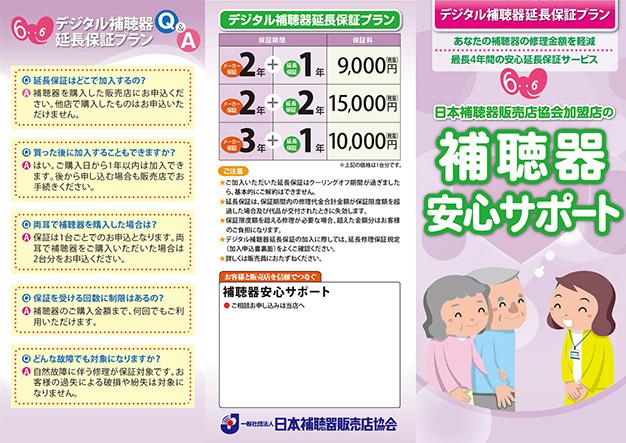

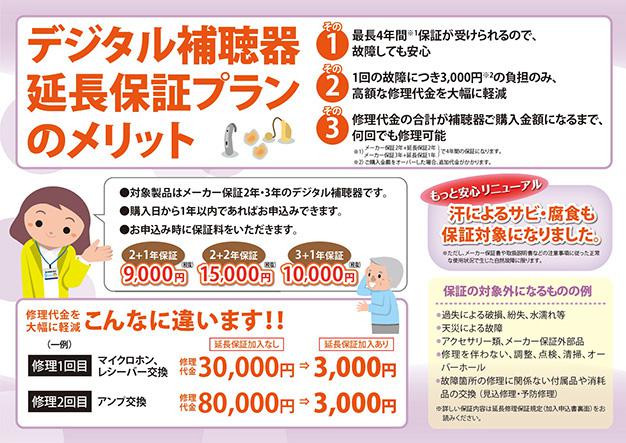

デジタル補聴器延長保証プラン

(一・社)日本補聴器販売店協会加盟店でのみ利用できる、延長保証プランが用意されています。

お客様の負担を軽減して、安心して補聴器をご使用していただくための自然故障に対する延長保障サービスです。

○メーカー保証2~3年のタイプが対象です。

○ご購入後1年以内が申し込み期限です。

お客様の負担を軽減して、安心して補聴器をご使用していただくための自然故障に対する延長保障サービスです。

○メーカー保証2~3年のタイプが対象です。

○ご購入後1年以内が申し込み期限です。

補聴器装用の仕方

【耳かけ型(右・左)】

最初の持ち方はこの様に逆さまにして持ちます。

耳型部(イヤモールド)を耳あなに入れながら、回転させながら耳介に本体を掛ける。

外す時はその逆を行う。

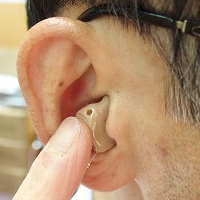

【耳あな型】

写真の様に上下に持つ。(中指で添える)

耳あなの入口は最初頭の前に向いており、顔側に向かって挿入。

最後は電池ドア側のフェーズプレートを、人差し指、又は親指で押す。

●外し方

テグスを摘み、頭の後ろに引きながら外す。

【RIC型(外耳道内レシーバ耳かけ型)】

まずこの様に持ちます。

耳介の上の方から本体を掛けます。

そしてケーブルL曲がり部分を人差し指で押しながら、耳栓レシーバを耳あなに収めます。

更にケーブルL曲がり部分を押すと、良く奥に入ります。

《いずれの場合も、耳あなが狭く屈曲が激しい場合は、最後に反対の手で耳介の中央部分を摘んで、引っ張りながら挿入させる。(外耳道はS字に曲がっており、耳介を引っ張ることで、外耳道が真っ直ぐになったところで挿入させる訳です)》